今回は呼吸についてお話ししていきたいと思います。

「何故、呼吸を歯医者で?」と、思われるかもしれませんが、実は密接に関係しているのです。

呼吸に気をつけないと、知らない所で一生いろいろなことで不都合が起きてくるのです。

今まではほとんど問題として取り上げられなかったり、日常で問題と感じていたりする人が少ないために問題視されないのです。

歯科で呼吸に関係している事

- ・歯並び

- ・虫歯や歯周病

- ・嚥下

少し内科的な話だと・・・

- ・アレルギー

では順に説明していきます。

歯並びについて

昔は 歯ならびは遺伝的な要素が強く、「歯並びが悪いのは親の遺伝だからしょうがない。」

「歯並びが悪ければ、大人になったら矯正して綺麗に並べるしかない。」

という常識だったと思います。

今では、確かに遺伝的な要素も もちろん見過ごせないのですが歯並びを決める大きな要素として筋肉の機能が注目されています。

ちょっと考えてみてください、矯正治療みたいに針金を入れて歯を並べる時、歯はなぜ動くのでしょうか。

歯が動く原理は、歯に付けた金具に通した針金が元に戻ろうとする力で歯並びを治しているのです。

すなわち歯に力をかければ歯動くということです。 その力は5g程度で歯が動くと言われています。

ということは歯の周りにある筋肉、すなわち舌や頬粘膜、唇の力でも歯は動くということです。

歯並びの悪い人は、唇をかみしめたり唇にいつも力が入っていたり、オトガイに力が入っている人が実は多いのです。 また、頬杖も歯並びを悪くする原因と言われています。

当院では子供たちの歯並びを治すためにプレオルやT4K、マイオブレースと呼ばれる筋肉の機能を改善する補助装置を使いながら、筋肉に正常な働きが出来るようになるようなトレーニングをして結果的に歯並びを改善する方法をお勧めしています。

その方法は歯並びを悪くする原因を改善することで歯並びを改善するものです。

筋肉の機能を幼少期に改善できれば顎の発育を促すことができ、顎が大きくなり結果的に歯を抜かずに歯並びがきれいになるという仕組みです

残念ながら大人になってからトレーニングしても顎を大きくするという事まではさすがに無理ですが、多少の歯並びは改善できる可能性があります。

このように筋肉は歯の並び方に重要な働きをするので、例えいろいろな方法で歯並びが綺麗に並んだとしても歯並びが悪くなった原因が改善していなければ、せっかく綺麗になった歯並びは再び悪くなる(後戻り)可能性が大いにあるのです。

それではなぜ呼吸と筋肉が関係しているかという点ですが、それは口呼吸に関係しているからなのです。

口呼吸と歯並び

患者さんに「あなたはいつもどこで呼吸していますか? お鼻ですか? お口ですか?」と質問しています。

ほとんどの方は今まで気にしたことも無いのです。 そして多くの方は「お鼻で息をしています。」と答えられます。

でも実際はお口で息をしている方の方が圧倒的に多いのです。

お鼻で息をするのは吸気抵抗があり、お鼻で呼吸をするのは意外と大変なのです。

そのため、楽ちんなお口で息をしがちなのです。

歯並びの悪い方は口呼吸になっていることがほとんどです。

口呼吸になっている人は口唇の力が足りない方が多く、意識しないとお口が閉じられない状態なのです。 唇が閉じられていないと特に上の前歯が出っ歯になることが多いのです。

お口で息をしていることが多い方は特徴的な目印がありますそれが呼吸線です

見ていただくとわかると思いますが、歯の先のほうは着色が濃いのがわかると思います。

これは歯の先端だけ唇に覆われていないため、いつも露出していて乾いているからなのです。

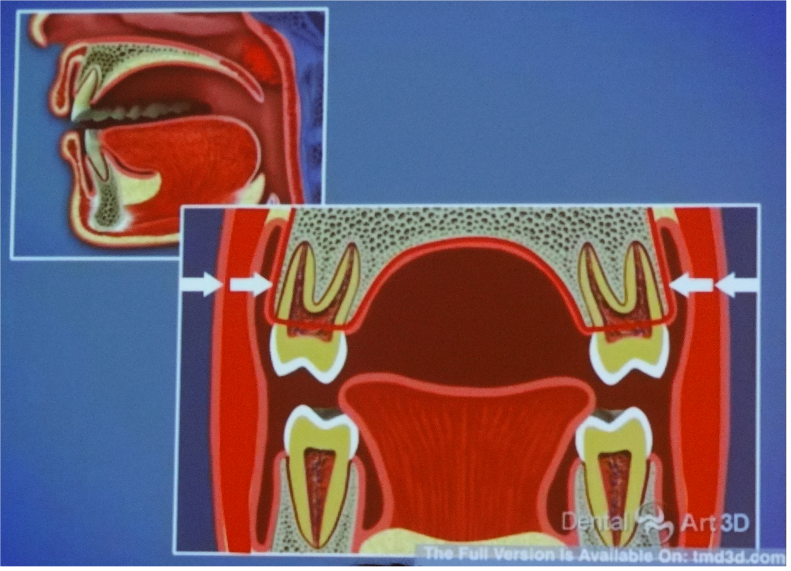

またお口で呼吸をしている方は、舌の位置が本来のあるべき位置よりも低い位置にあります。

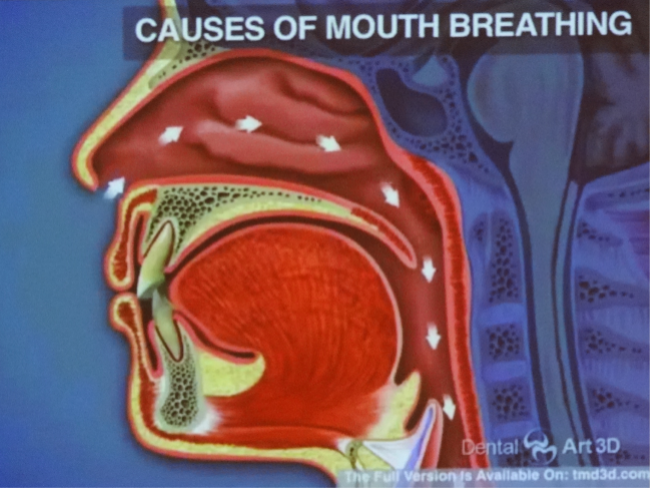

下の図は本来上顎についていないといけない舌が低い位置にある状態です。

ほとんどの方はこうなっていると思います。

本来舌は上あごについていなければいけないのです。

人は通常、放っておくとお口の中に唾液がたまります。 その溜まった唾液は無意識のうちに飲み込まれているのです。 その回数は一日あたり2,000回~3,000回と言われています。

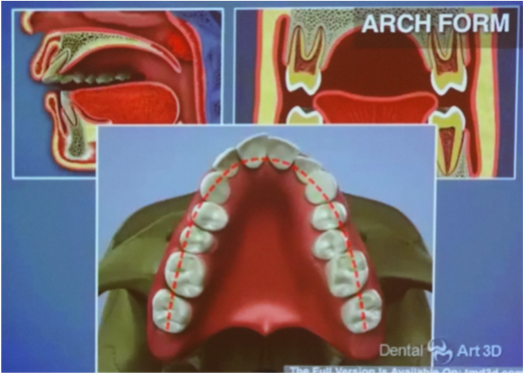

そして理想的な舌が上顎についている状態で嚥下をすると、嚥下のたびに舌に力が入り側方へ広がるような動きが出て、左右の奥歯を広げる力になるのです。

そうすると、上あごのアーチは側方(左右)に広げられ、顎のサイズ(幅)が広がるのです。

反対に言えば口呼吸のため舌が下の方にいると、上あごを広げる力がかからないのでアーチが狭くなり歯並びが悪くなるのです。

そのような理由から口呼吸と歯並びは密接に関係しているのです。

虫歯や歯周病について

では、呼吸と虫歯や歯周病はどのような関係があるのでしょうか?

呼吸が関係があるというのは先ほどもお話したようにお鼻で息をしているのではなく口呼吸になっているということに問題があるということです。

お口で息をしていれば当然お口の中は乾燥します 乾燥すると歯についている汚れ、即ちプラーク(細菌の塊)が乾燥して固まって固着してしまいます。 また歯は乾燥に弱く、乾燥が続くと歯に亀裂が入ったりする可能性があります。

例えば抜歯した歯を乾かしておくと歯に細かい亀裂が無数に入ります。

また歯周病も同じように口呼吸は歯ぐきが乾燥をすることになります。

そうすると歯ぐきは乾燥することだけでも炎症が起きてきます。 またプラークも硬くなり歯ブラシで簡単に磨いたくらいでは落ちなくなってしまいます。 落ちなくなったプラークは悪さをしてさらに歯ぐきに炎症を起こします(=歯周病が進行する)。

嚥下について

では嚥下と呼吸はどのような関係があるのでしょうか?

先ほど歯並びのところで説明させていただきましたがお口で呼吸している方の多くは舌が下がっています。

下がっているという事は舌を持ち上げられる筋肉が不足しているということで、筋肉の力不足は食べ物を飲み込むために必要な筋肉や筋肉の動きが上手く働いていないという事なのです

ものを飲み込むためにはベロやほっぺたの筋肉が調和を持って働き食べ物を一塊として機能する必要があります

皆様も聞いたことがあるかもしれませんが誤嚥性肺炎という病気があります。 これは飲み込む力が弱くなっていたり筋肉の調和がとれていないことで、本来なら食道に入るべき食べ物の塊を作れないし、送り込む力が無くて間違って気管のほうに入ってしまうことで起こります。

そのために誤嚥性肺炎にならないためには嚥下に関係する筋肉、すなわち舌やその周りの筋肉が正常に機能することが大事なのです

結局、口呼吸になっているという状態は舌やその周りの筋肉の筋力不足を表わしているのです

正しい呼吸ができるということは口腔周囲筋が正しく機能しているということの表れなのです。

アレルギーと呼吸について

次にアレルギーと呼吸の関係についてお話します

アレルギーの原因はお口で息をしているためなのです。

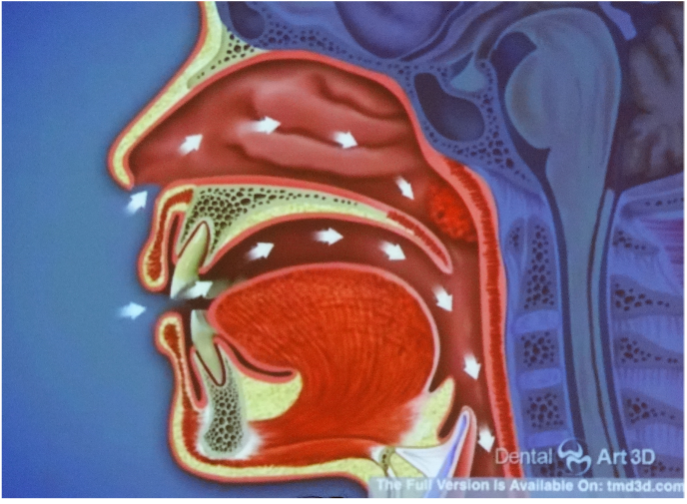

お口がしっかり閉じていてお鼻だけで呼吸ができている場合は、吸ったり吐いたりする息はすべてお鼻を通過しています

息を吸う時はお鼻の中にある鼻毛や粘液が空気中のホコリや雑菌、ウィルスをキャッチしてくれます。

また冬には、空気が鼻を通ることによって冷たく乾燥した空気に湿度と温度を与えてくれるのです。

上の図が、本来の舌の位置です。

お口が軽く閉じられており、舌が上あごに付いている状態です。

下の図は舌が下がってしまっているために、お口に隙間が出来て、呼吸が楽なお口でも息をしてしまっている状態です。

お鼻にはそのような役目があるので、お鼻を通さないでお口で息をしていると空気中にあるホコリやハウスダストアレルギー物質や雑菌やウイルスなどが全て肺にダイレクトに入って行きアレルギーやインフルエンザになったりするのです。

お鼻で呼吸が出来る事で、100%ではないですが体にとって害になるこれらの物質をかなりろ過することができるのです

実際のデータとしてお口で息をしていた人が、お鼻で息ができるようになっただけでもインフルエンザの罹患率が低下していることが統計で分っています

まとめ

今までお話してきたように呼吸=口呼吸のことですが、さまざまなところに問題を引き起こすことが分かっていただけたでしょうか。

当院ではこのように歯並びや虫歯や歯周病、アレルギーを少しでも改善したいと思い口呼吸を鼻呼吸に直す取り組みもしています。

でも残念ながら口呼吸を改善することは容易ではありません。

今まで何年何十年とお口で息をしていた習慣はそうたやすく改善できるものではありません。

そのために若ければ若いほど、すなわち小学生ぐらいまでならばその習慣を比較的改善しやすいと言われています。

(そのためにはお父さんお母さんの力が不可欠です)

でも患者さんの中にはとても真面目に取り組んでいただいて、ご年配の方でも成果を上げていらっしゃる方もたくさんいます

ほとんどの方が口呼吸である事に気づいていません。

患者さんに聞いてみても「いや私はちゃんと鼻で息をしているよ」と言っている方もお口の中を拝見すればそうでないことはスグにわかります。

そしてそのように自覚のない方、困っていない方に口呼吸を改善してもらうことは容易ではないのです。

まずは自分にしっかり向き合って、自分はちゃんとお鼻で息ができているのかチェックしていただくことがとても大切です。

もし口呼吸が自覚できたならばぜひ私たちにご相談ください。

ちょっと大変ですが筋トレを指導させていただきます。